Bankterkini.com – Langkah pemerintah Indonesia dalam merespons negosiasi tarif dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran sejumlah pihak. Alih-alih memperkuat posisi ekonomi nasional, sejumlah kebijakan yang ditawarkan justru dinilai menguntungkan pihak asing dan berpotensi menekan sektor industri dalam negeri.

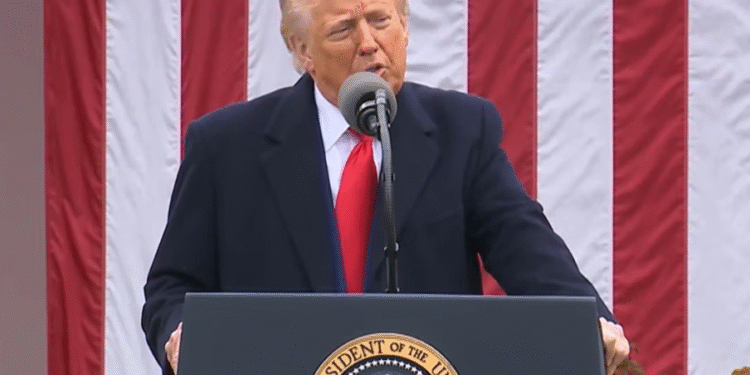

Dalam pertemuan antara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Kamis (17/4/2025), pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen pembelian besar-besaran produk energi dan agrikultur dari AS. Tawaran ini disebut-sebut untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia. Namun, langkah ini memicu kritik karena tidak mencerminkan kepentingan jangka panjang nasional.

Pemerintah bahkan menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan impor minyak mentah, LPG, hingga gandum dan kedelai dari AS—komoditas yang selama ini mendominasi ekspor Negeri Paman Sam. Keputusan ini dianggap bertolak belakang dengan semangat kemandirian energi dan pangan yang selama ini digaungkan.

Tak hanya itu, pemerintah juga menjanjikan kemudahan investasi bagi perusahaan AS, termasuk percepatan izin usaha. Padahal, masih banyak pelaku usaha dalam negeri yang terjerat birokrasi dan regulasi berbelit. Sikap ini dinilai diskriminatif dan hanya memperdalam ketimpangan antara investor asing dan pengusaha lokal.

Yang lebih mencemaskan, Indonesia bahkan bersedia membahas relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah berencana mengubah formatnya menjadi insentif berbasis efisiensi, bukan kewajiban produksi lokal. Jika hal ini diterapkan, industri nasional bisa kehilangan perlindungan, dan produk asing semakin membanjiri pasar domestik.

Dalam aspek lain, pemerintah juga menyatakan komitmen dalam kerja sama pengelolaan mineral kritis, serta membuka peluang kolaborasi di bidang teknologi dan ekonomi digital. Namun, tanpa kejelasan soal alih teknologi dan perlindungan terhadap sumber daya strategis, kesepakatan ini dikhawatirkan hanya akan menguntungkan pihak luar.

Negosiasi yang ditargetkan rampung dalam 60 hari ke depan juga dipertanyakan efektivitasnya. Tenggat yang terlalu singkat membuka risiko penyusunan kebijakan yang terburu-buru tanpa kajian mendalam. Pemerintah tampak lebih fokus mengejar kesepakatan cepat, ketimbang memastikan dampaknya terhadap industri dalam negeri.

Permintaan Indonesia agar ekspor produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur mendapat penurunan tarif juga belum menunjukkan hasil konkret. Sementara itu, pembukaan keran impor dari AS sudah disiapkan lebih dulu. Ketimpangan inilah yang menunjukkan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam perundingan.

Paket deregulasi yang tengah disiapkan untuk industri terdampak juga belum menjawab tantangan utama: bagaimana melindungi pelaku usaha lokal dari dampak persaingan bebas yang tidak seimbang.

Pemerintah menyebut akan mencari alternatif pasar ekspor di luar AS, namun kenyataannya, ketergantungan masih tinggi. Komitmen diversifikasi pasar belum diiringi langkah nyata yang bisa mengurangi dominasi AS dalam perdagangan Indonesia.

Jika strategi ini terus dilanjutkan tanpa kehati-hatian, Indonesia bisa terjebak dalam jebakan ketergantungan baru. Langkah-langkah negosiasi tarif yang tidak memperhatikan keberlanjutan industri nasional hanya akan menggerus kedaulatan ekonomi sendiri.